Pratique en passe d’appartenir définitivement au passé à la fin des années 19701, la production des grands boucliers de guerre de la Wahgi est un exemple probant de tradition vivante et dynamique. Les changements techniques, sociaux, l’introduction de nouveaux biens de consommations et de nouveaux loisirs eurent des répercutions fortes sur le design des boucliers en tant que moyen de communication et sur les choix esthétiques opérés. Cela ne témoigne pas seulement de l’arrivée de ces nouvelles illustrations dans l’univers visuel de la Wahgi au cours de la seconde moitié du XXème siècle. Read More

Les « phantomatiques » boucliers de la Wahgi – Première partie

Etonnant bouclier que celui acquis il y trois ans par le musée des Confluences de Lyon dans le cadre de l’exposition Hugo Pratt – Lignes d’Horizons1 (dont CASOAR à fait une revue here). Si son iconographie renvoie aux comic books américains, à travers la figure du superhéros The Phantom, la plaque minéralogique fixée à sa base et estampillée « PNG » donne une indication sur sa provenance réelle. Peut-être un œil averti identifiera-t-il sa forme allongée et les liens croisés en son centre, caractéristiques des grands boucliers de guerre de la vallée de la Wahgi.

1878 : deux regards sur l’Histoire

C’est un tout petit livre rouge qui ne paye pas de mine. Mais il contient trois choses essentielles : les carnets de campagne d’un artilleur bourguignon, un récit de guerre kanak1 et une présentation d’Alban Bensa. Il est publié par Anacharsis, maison d’édition dont la devise est « Rencontres entre cultures », au sein de la collection Framagouste (qui entend dépasser les « chatoiements d’un exotisme de pacotille »)2 parmi un ensemble de témoignages, de récits de voyage, et de portraits sans fars du colonialisme. Read More

Sacrifice, guerre et meurtre : objets de mort en Polynésie (Partie 3)

Cet article fait suite à Sacrifice, guerre et meurtre : objets de mort en Polynésie parties 1 et 2 que vous pouvez retrouver here and here.

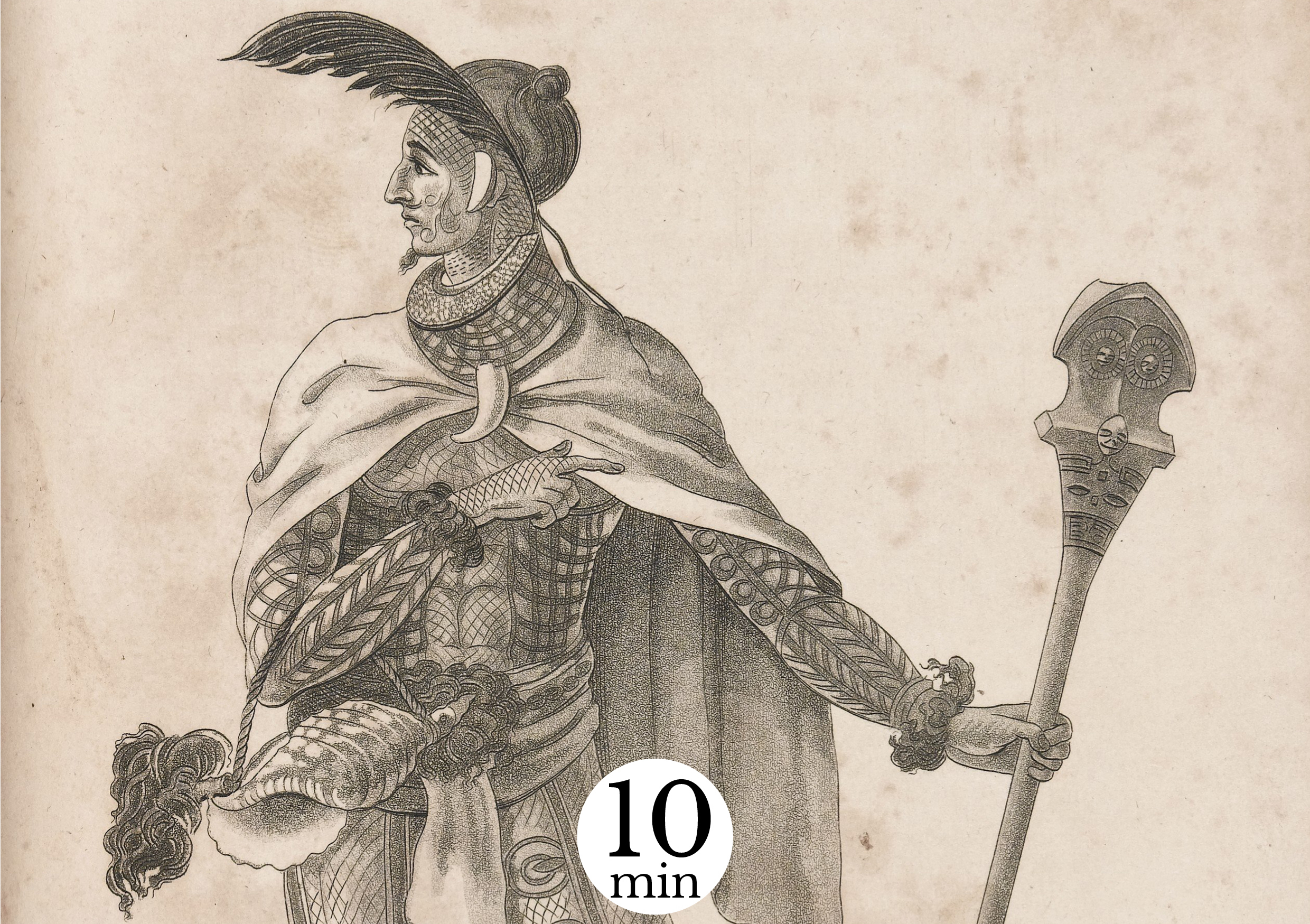

« Les récits nous ont rapporté que si les affrontements avaient une grande part de parade et peut-être même un aspect quasi-théâtral, ils avaient comme toutes les guerres, leur part de violence et d’horreur. Malgré cela, et peut-être davantage encore que pour l’ensemble de leurs biens, les Polynésiens ont apportés un tel niveau de raffinement à la fabrication de leurs armes, que l’on peut les considérer comme de véritables œuvres d’art ».1 Read More

Sacrifice, guerre et meurtre : objets de mort en Polynésie (Partie 2)

Cet article est la suite de Sacrifice, guerre et meurtre : objets de mort en Polynésie (Partie 1) que vous pouvez retrouver here.

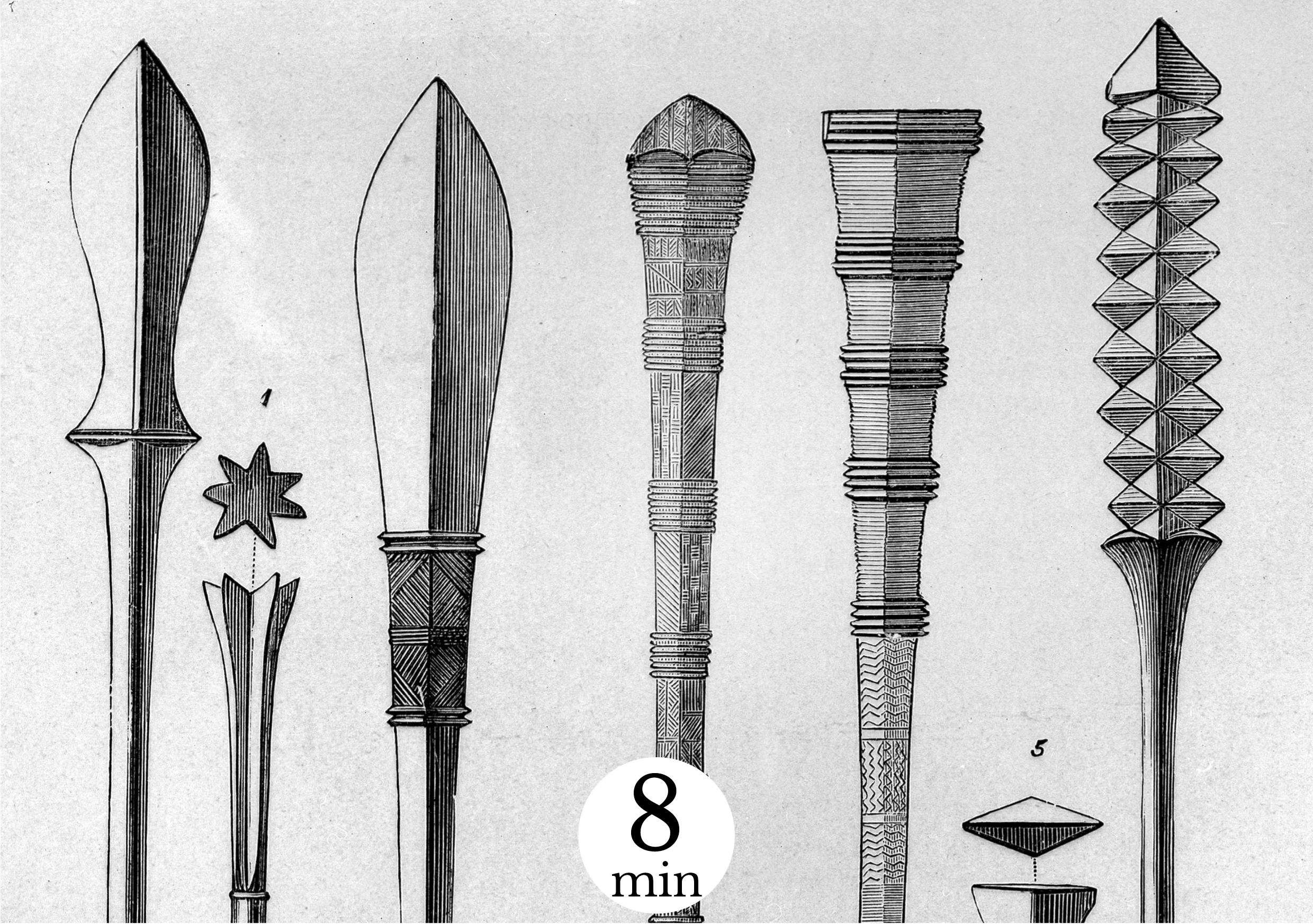

Diversité des Armes : Forme, matériau et ornementation

« Les types d’armes diffèrent d’un archipel à l’autre, cependant d’après les exemples qui nous sont parvenus, il semblerait que les armes étaient principalement individuelles et destinées au combat au corps à corps. Les armes défensives comme le bouclier étaient absentes, et seules les frondes permettaient un combat à distance qui précédait généralement le corps à corps. »

Millaud Hiriata, dir., 2001. Les collections du Musée de Tahiti et des îles. Tahiti, p. 78. Read More

Sacrifice, guerre et meurtre : objets de mort en Polynésie (Partie 1)

« Le déroulement des combats en Polynésie n’a pas toujours été bien observé. Cependant, J.Morrison qui assista en 1790 à des déclarations de guerre à Tahiti, rapporta que les chefs et les prêtres se retrouvaient à la limite des districts, en général une rivière, et criaient ‘ua afa te vai !’ ‘le cours d’eau est divisé en deux !’, tout en lançant une pierre avec une fronde au-dessus de la tête des ennemis. Puis les protagonistes criaient chacun leur tour ‘Ia ora i te atua ! Te tama’i ra !’ ‘Vive les dieux ! faisons la guerre !’, puis rentraient et organisaient une cérémonie guerrière, durant laquelle ils sacrifiaient un cochon ou parfois un être humain. »1 Read More

Not all sarcophagi are home to pharaohs

Les bombes nucléaires américaines tombèrent sur les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki le 6 et le 9 août 1945. Elles sonnèrent le glas de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), mais ouvrirent la voie à la Guerre froide (1947-1991) dont les deux protagonistes majeurs furent les États-Unis (E.-U.) et l’URSS. Entre 1945 et 1961, ces deux camps menèrent de nombreuses expérimentations dans le but de détenir en premier la bombe atomique la plus puissante. C’est dans ce contexte que les États-Unis engagèrent, de 1946 à 1958, une soixantaine d’essais nucléaires sur plusieurs atolls des Îles Marshall, archipel micronésien sous le joug américain suite à la victoire des Alliés et ce jusqu’à son indépendance en 1986 1.

CASOAR vous propose aujourd’hui de revenir sur l’une des ruines de ces expériences, le dôme de Runit, situé sur l’atoll d’Enewetak (chaîne de Rālik, République des Îles Marshall, RIM). Read More

La part sombre de l’humanité ? – études sur la violence et la guerre

« La Guerre ne peut mourir, car c’est une loi de la vie. Vie = agression. Paix universelle = décrépitude et agonie des races. Guerre = mise à l’épreuve sanglante et nécessaire de la force d’un peuple. »

F. T. Marinetti, In quest’anno futurista, 29 novembre 1914. Read More

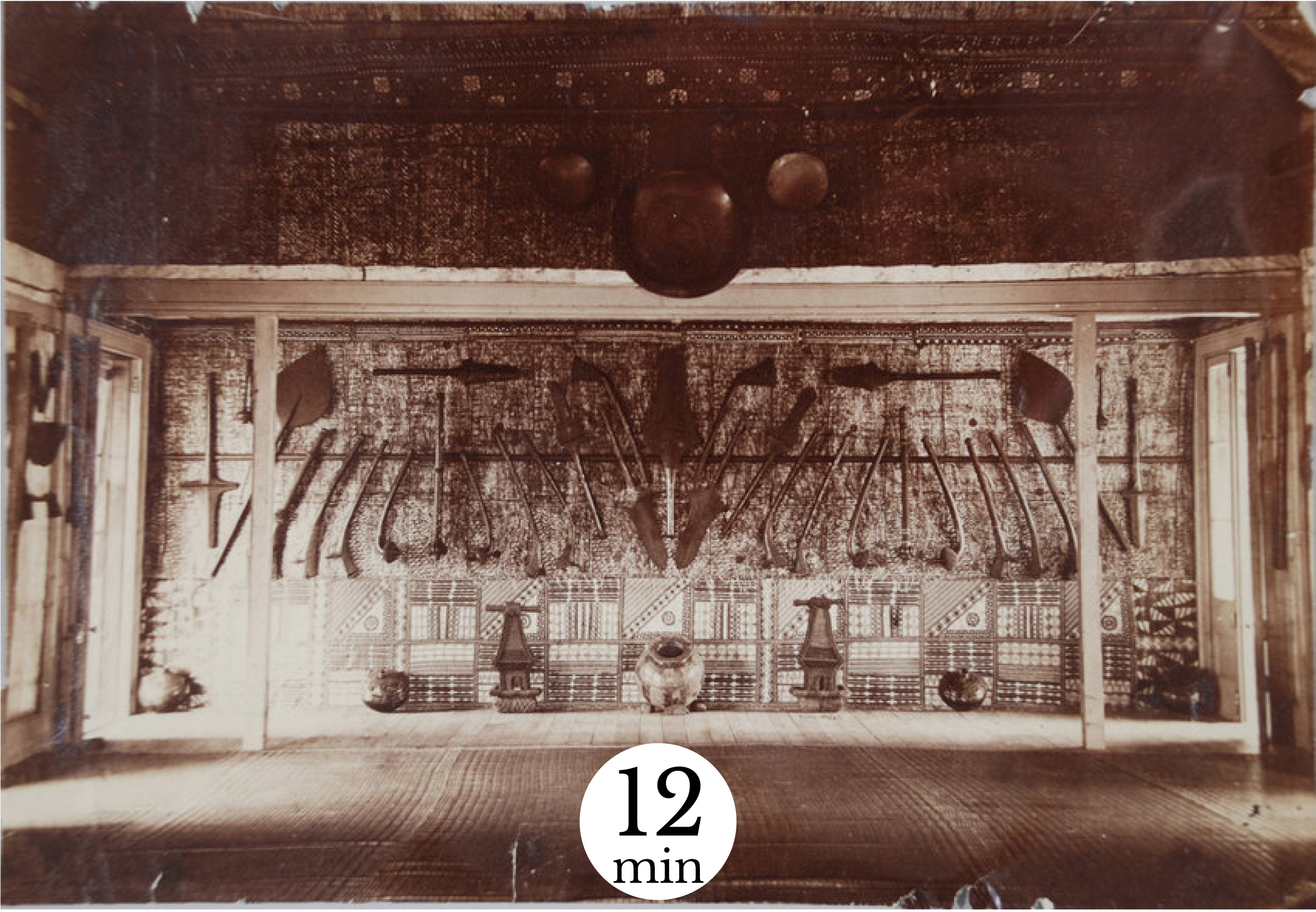

L’art de la guerre en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Aux XIXe et début du XXe siècles, la guerre est partie intégrante de la vie d’un homme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’est notamment ce qui peut différencier un jeune homme d’un homme et fait même partie, la plupart du temps, des rites d’initiation. Read More