Du 16 au 21 octobre 2023 eut lieu le premier colloque international de muséologie en Nouvelle-Calédonie autour du thème « Favoriser la visibilité et l’attractivité des patrimoines insulaires : un enjeu muséologique du XXIe siècle ». Organisée par l’Association des Musées et Établissements Patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie (AMEPNC), le Comité International pour la Muséologie, membre du Conseil International des Musées (ICOFOM), et l’Université de la Nouvelle-Calédonie, cette rencontre réunit environ quatre-vingts professionnel·le·s de musée, chercheur·se·s et étudiant·e·s en Nouvelle-Calédonie et en ligne. CASOAR revient sur quelques moments forts et discussions qui eurent lieu pendant cet évènement ! Voir plus

Louise Michel et les Kanaks (2/2) – écrire la légende et faire converger les luttes

Après l’écrasement de la Commune insurrectionnelle de Paris, 4500 Communards sont déportés en Nouvelle-Calédonie, dont 25 femmes.1 Parmi elles, Louise Michel, sur qui pèsent sept chefs d’accusation : « 1 – attentat ayant pour but de changer le gouvernement ; 2 – excitation à la guerre civile ; 3 – port d’armes apparentes et d’uniforme militaire ; usage de ses armes ; 4 – faux en écriture ; 5 – usage de faux ; 6 – complicité, par provocation et machination, d’assassinat de personnes retenues, soi-disant, comme otages par la Commune ; 7 – complicité d’arrestations illégales, suivies de tortures et de mort »2 (le Conseil de guerre ne retiendra cependant que la charge numéro 3). En août 1873, après vingt mois passés à la prison de l’Abbaye d’Auberive (Haute-Marne), elle est embarquée à destination de la Nouvelle-Calédonie. Au cours des quatre mois que dure le voyage, Louise Michel, jusqu’alors socialiste blanquiste3, est convertie aux thèses anarchistes4 par Nathalie Lemel (1827-1921)5, autre grande figure de la Commune de Paris. Le 14 décembre 1873, elles sont débarquées à la presqu’île Ducos, dédiée à la déportation en enceinte fortifiée, où elles partageront la même cabane. Voir plus

Louise Michel et les Kanak (1/2) – des communards en Nouvelle-Calédonie

*Switch language to english for english version of the article*

Le 28 juin 1871, interrogée par le conseil de guerre prétendant juger les anciens communards, Louise Michel exige :

« Puisqu’il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n’a droit aujourd’hui qu’à un peu de plomb, j’en réclame ma part, moi ! »1

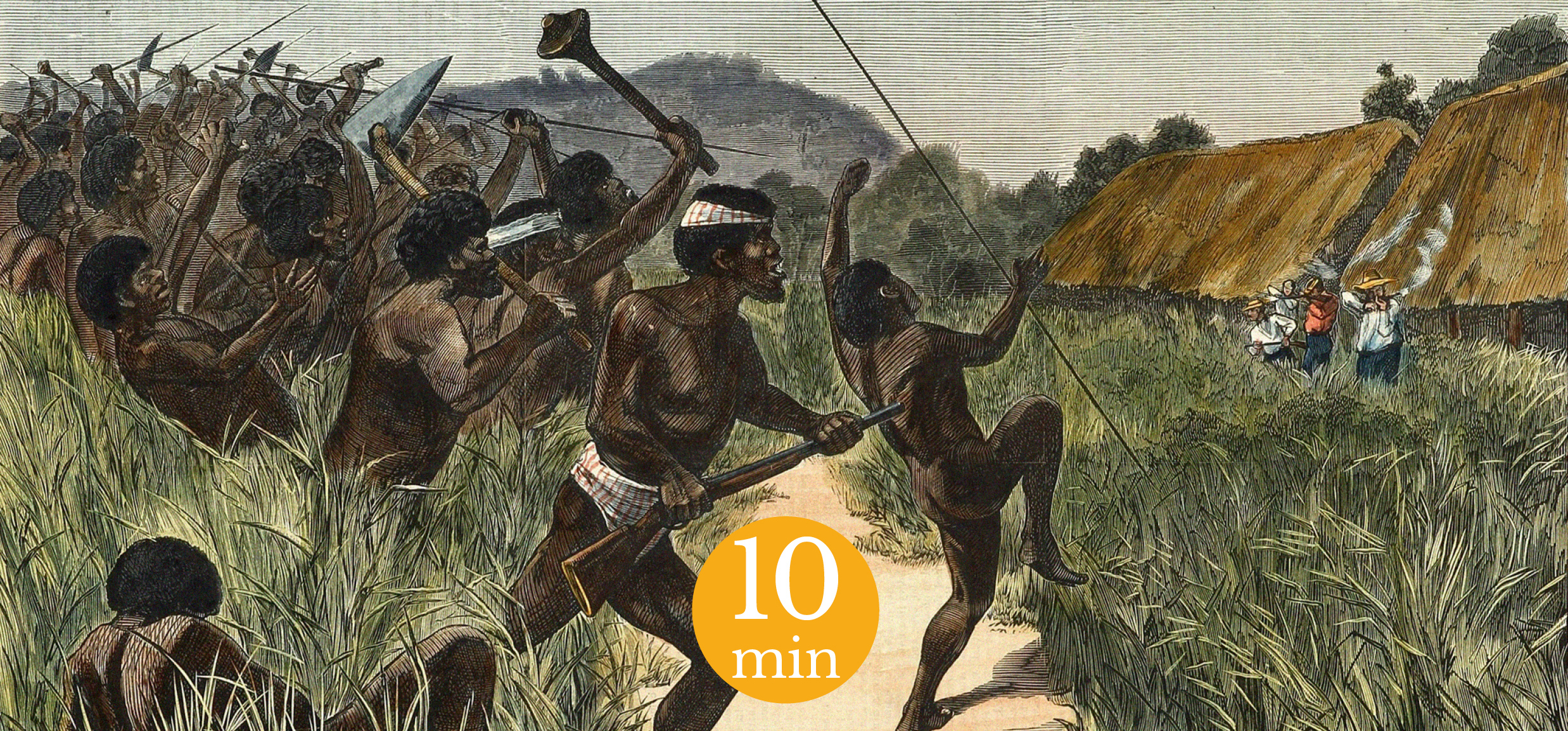

1878 : deux regards sur l’Histoire

C’est un tout petit livre rouge qui ne paye pas de mine. Mais il contient trois choses essentielles : les carnets de campagne d’un artilleur bourguignon, un récit de guerre kanak1 et une présentation d’Alban Bensa. Il est publié par Anacharsis, maison d’édition dont la devise est « Rencontres entre cultures », au sein de la collection Framagouste (qui entend dépasser les « chatoiements d’un exotisme de pacotille »)2 parmi un ensemble de témoignages, de récits de voyage, et de portraits sans fars du colonialisme. Voir plus

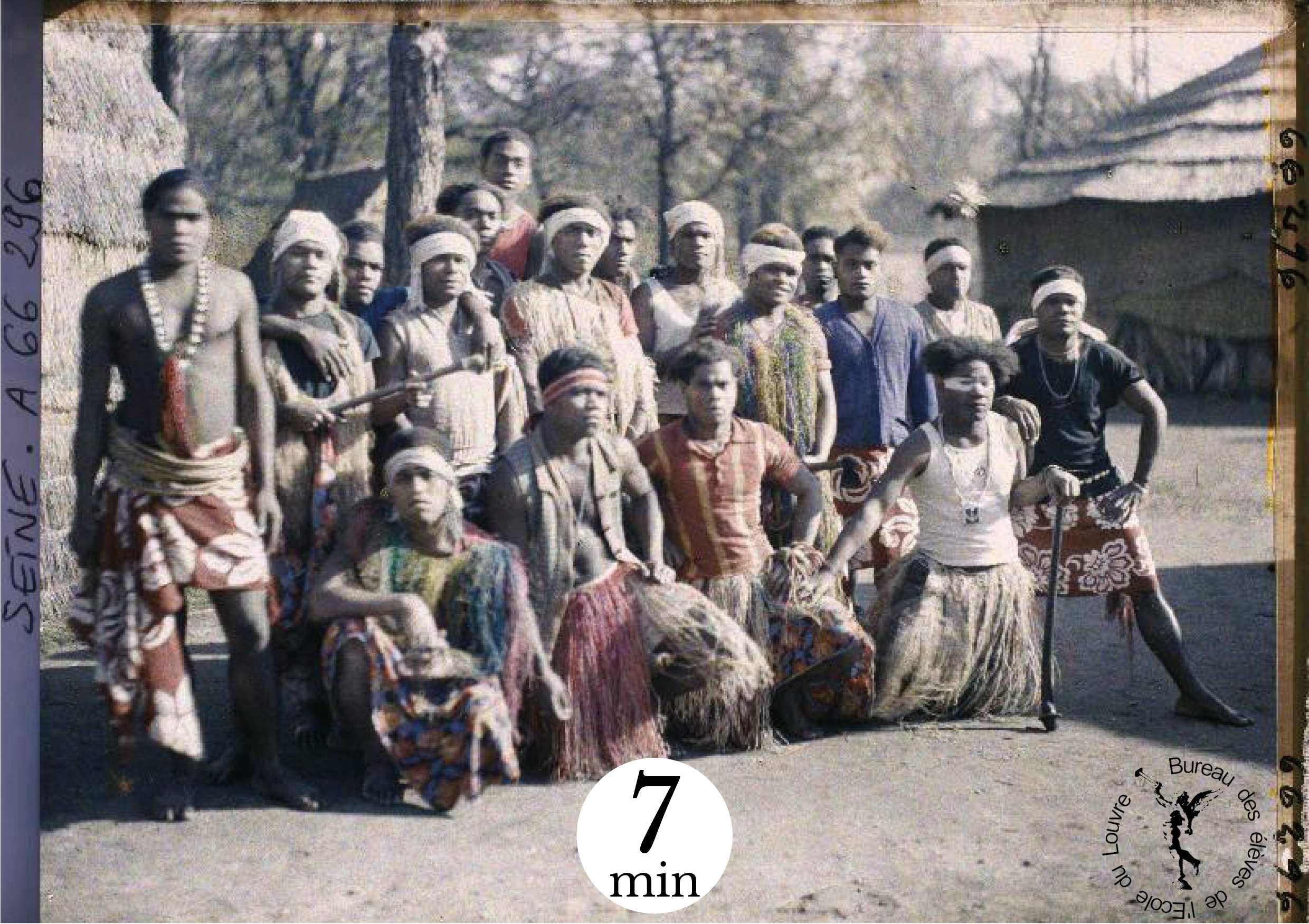

Les Kanak exhibés en marge de l’Exposition coloniale en 1931 : le mythe du « sauvage cannibale »

Cet article est l’adaptation de notre conférence De la Vahiné à Vaiana : mythologies européennes de l’Océanie, des Lumières de la philosophie à celles des projecteurs, qui s’est tenue à l’École du Louvre le 27 mars 2019, dans le cadre de notre partenariat avec le Bureau des Élèves de l’École du Louvre pour le gala « Mythes et Légendes ».

« Les derniers cannibales des îles océaniennes lointaines et parfumées ! ». Ce sont en ces termes que le journal l’Excelsior du 1er avril 1931 annonce l’exhibition de 111 Kanak1 à Paris à l’occasion de l’Exposition coloniale. Ces derniers sont exhibés au sein du jardin zoologique de Vincennes en marge de l’Exposition officielle. Comme en témoigne la phrase d’accroche voulue spectaculaire de l’Excelsior, les populations Kanak – qui vivent en Nouvelle-Calédonie et par cette distance géographique sont très peu connues des métropolitains – sont alors placées au plus bas de l’ « échelle de l’évolution » par des conclusions pseudo-scientifiques menées notamment par les anthropologues. Voir plus

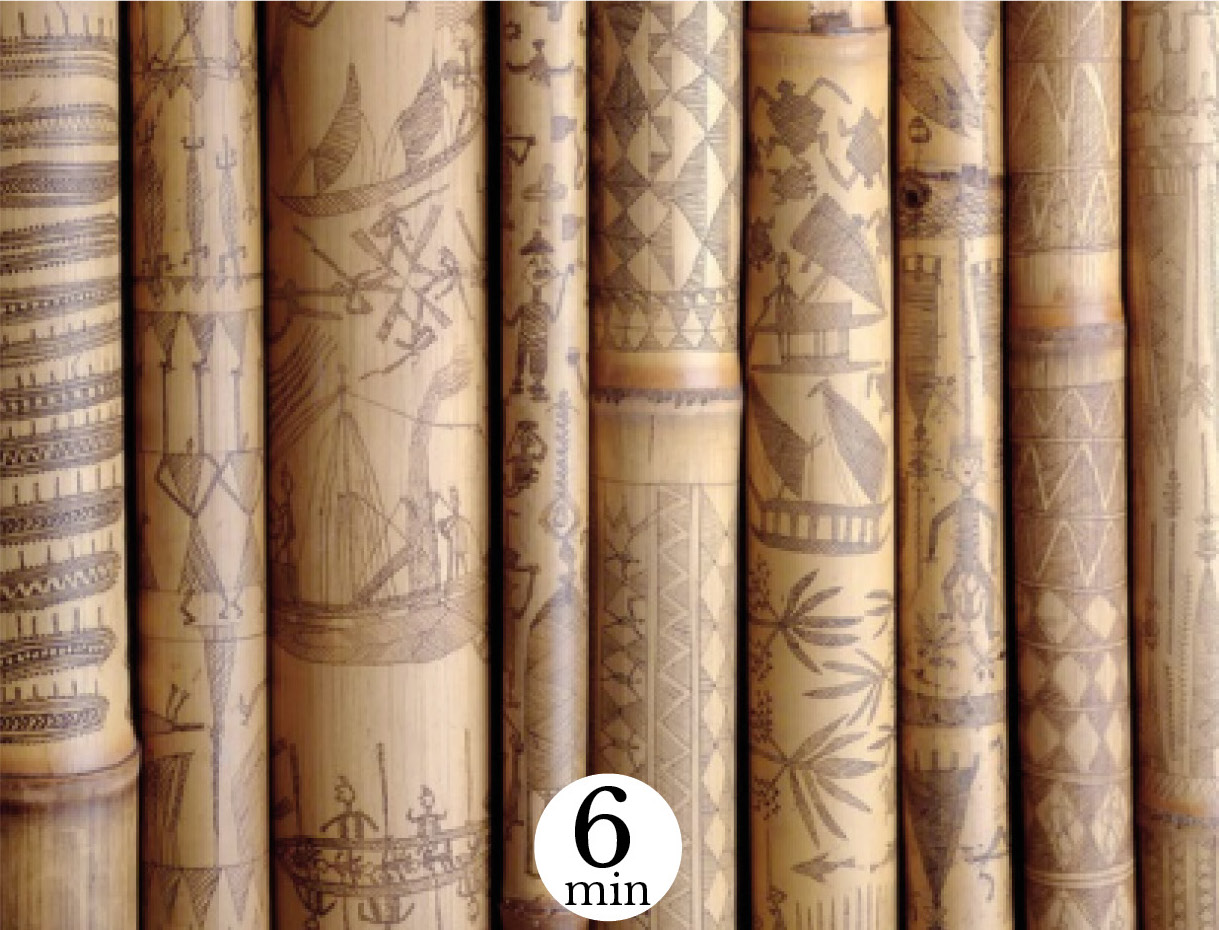

Un bambou pour un récit – histoires végétales

Autrefois assimilés à des bâtons de chef ou de voyageur, plus récemment comparés à des journaux ou encore des bandes dessinées1, les bambous kanak sont des objets tout à fait étonnants qui ont beaucoup intrigué ceux qui ont bien voulu s’y intéresser. En effet, la culture kanak a privilégié la gravure sur bambou pour exprimer les hauts faits de la société, les évènements de la vie quotidienne et rituelle du village mais aussi la rencontre et la promiscuité avec le monde blanc à partir de 1853. Voir plus