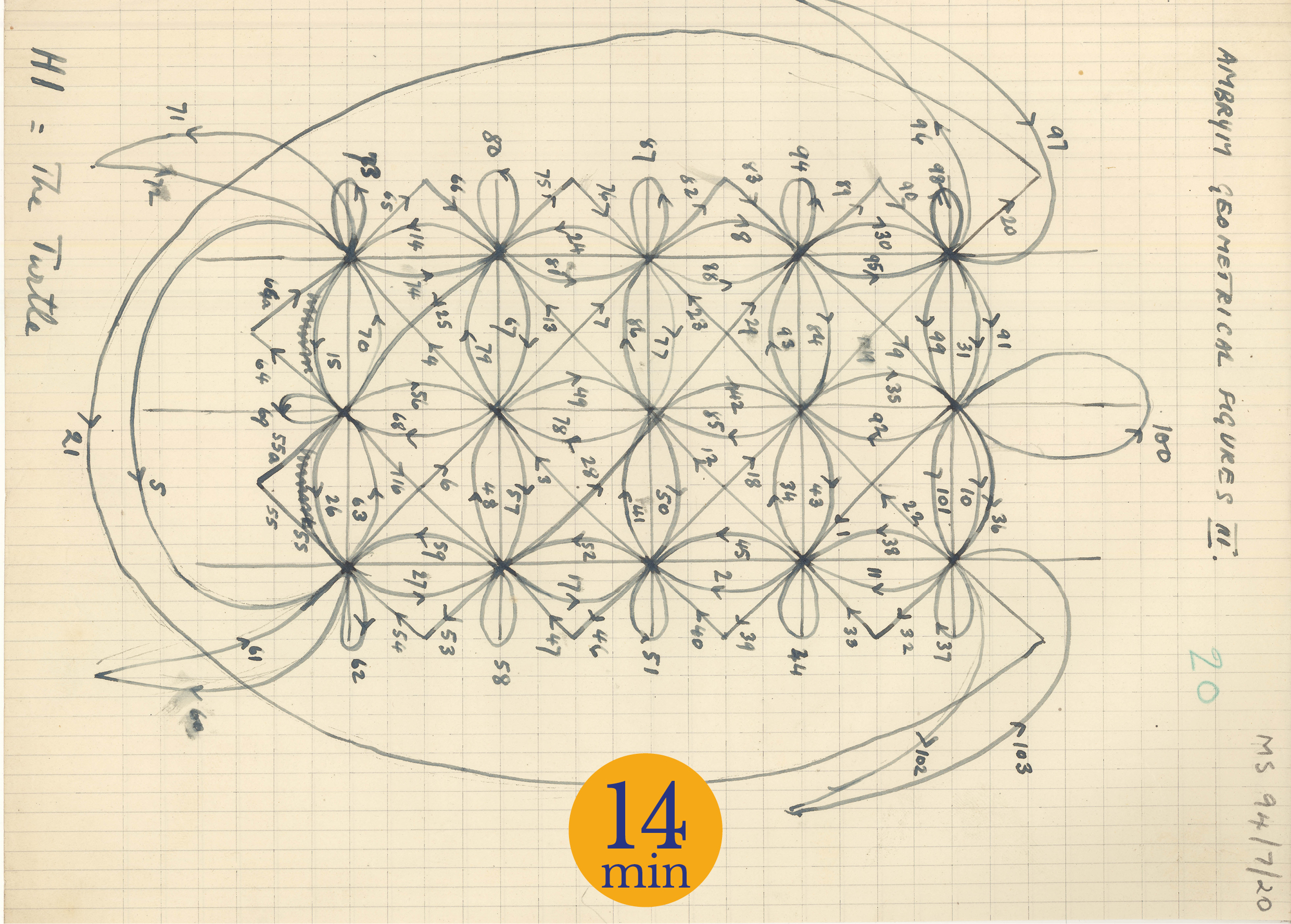

En 2008, la tradition de dessin sur le sable du Vanuatu se voyait inscrite sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) de l’Unesco. Cette pratique consiste à tracer au doigt et à même le sol une ligne continue, contrainte par un quadrillage de lignes ou de points. C’est l’anthropologue anglais Bernard Deacon1 qui, le premier, s’intéressa à cette tradition en particulier et la documenta, lui donnant le nom de « sand-drawing ». John Layard2 préférait la nommer « tracé sur le sable ». Au cours de cet article nous verrons pourquoi, appliquée à cette coutume qui s’est développée du nord-ouest d’Epi au sud-est des îles Salomon via les îles du centre-nord – où elle a atteint son apogée – et les îles Banks et Torres, la désignation « dessin » peut paraitre réductrice. Plus que de simples motifs décoratifs, on regroupe sous cette appellation une grande variété de tracés remplissant plusieurs fonctions et niveaux de signification ; rituels, mnémotechniques, à fin de communication, humoristiques. Voir plus

L’étude des techniques en anthropologie : brève introduction

L’anthropologie des techniques est un pan de la science de l’étude de l’Homme qui s’intéresse à l’Histoire et aux usages des faits techniques en tant qu’actions de l’Homme sur la matière, ce qui en fait une technologie au sens propre du terme1 . Elle concerne, par exemple, l’étude des moyens mis en œuvre et du processus pour abattre un arbre, mais également des problématiques beaucoup plus contemporaines comme le processus d’interaction d’un individu avec un ordinateur lors de sa mise en fonctionnement2. L’intérêt pour l’étude technologique a toujours existé au sein de la discipline, voire même dans certains récits de voyageurs qui précèdent son apparition, cependant elle n’a pas toujours été envisagé avec les mêmes enjeux ni le même intérêt. Voir plus

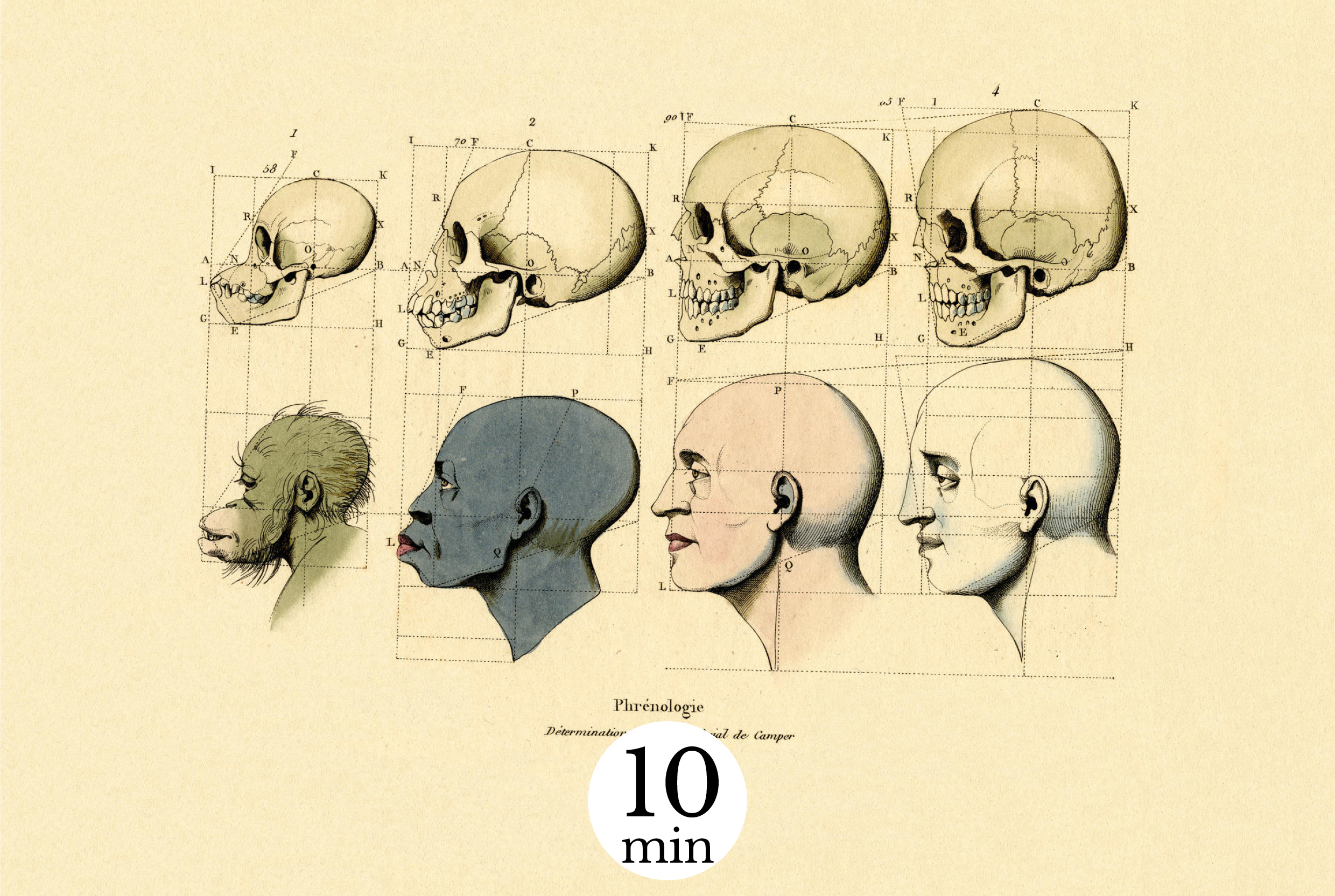

Aux origines de l’anthropologie : entre racisme et colonialisme

À la fin du XXème siècle, les anthropologues commencèrent à reconnaître l’implication de leur discipline dans la domination d’autres peuples, à travers l’esclavage, l’impérialisme et le colonialisme. De quelle manière une discipline qui a pour but d’étudier l’Homme a-t-elle pu participer à la domination et la discrimination de ce dernier ? Comment l’anthropologie, dans les débuts de sa formation, a-t-elle pu servir une idéologie coloniale ? C’est à ces questionnements que l’article propose de réfléchir. Mais avant toute chose, il nous faut cerner ce que signifie « anthropologie » et quelles sont les racines de cette discipline. Voir plus

Sous le béton, le poison

Spear : histoire d’un patrimoine autochtone

* Switch language to english for english version of the article *

Djali veut comprendre ce qu’être un homme veut dire. Son voyage commence en Terre d’Arnhem et l’emmène jusqu’à Sydney. Dans sa quête de sens, Djali s’expose aux histoires tourmentées d’autres hommes aborigènes d’Australie. Il est le témoin des infamies et des difficultés qu’ils doivent affronter alors qu’ils négocient leur vie dans une société qui refuse de reconnaître leurs besoins. Le défi de Djali est de tracer un chemin qui le guide vers une existence qui le nourrisse au lieu de le détruire.1 Voir plus

Vous avez dit « objet ethnographique » ?

Parmi les nombreuses catégories à travers lesquelles la culture matérielle du Pacifique a été envisagé par l’Occident, il en est une qui a fait long feu et dont les contours restent pourtant assez flous pour les non-initiés : c’est celle des « objets ethnographiques ». Voir plus

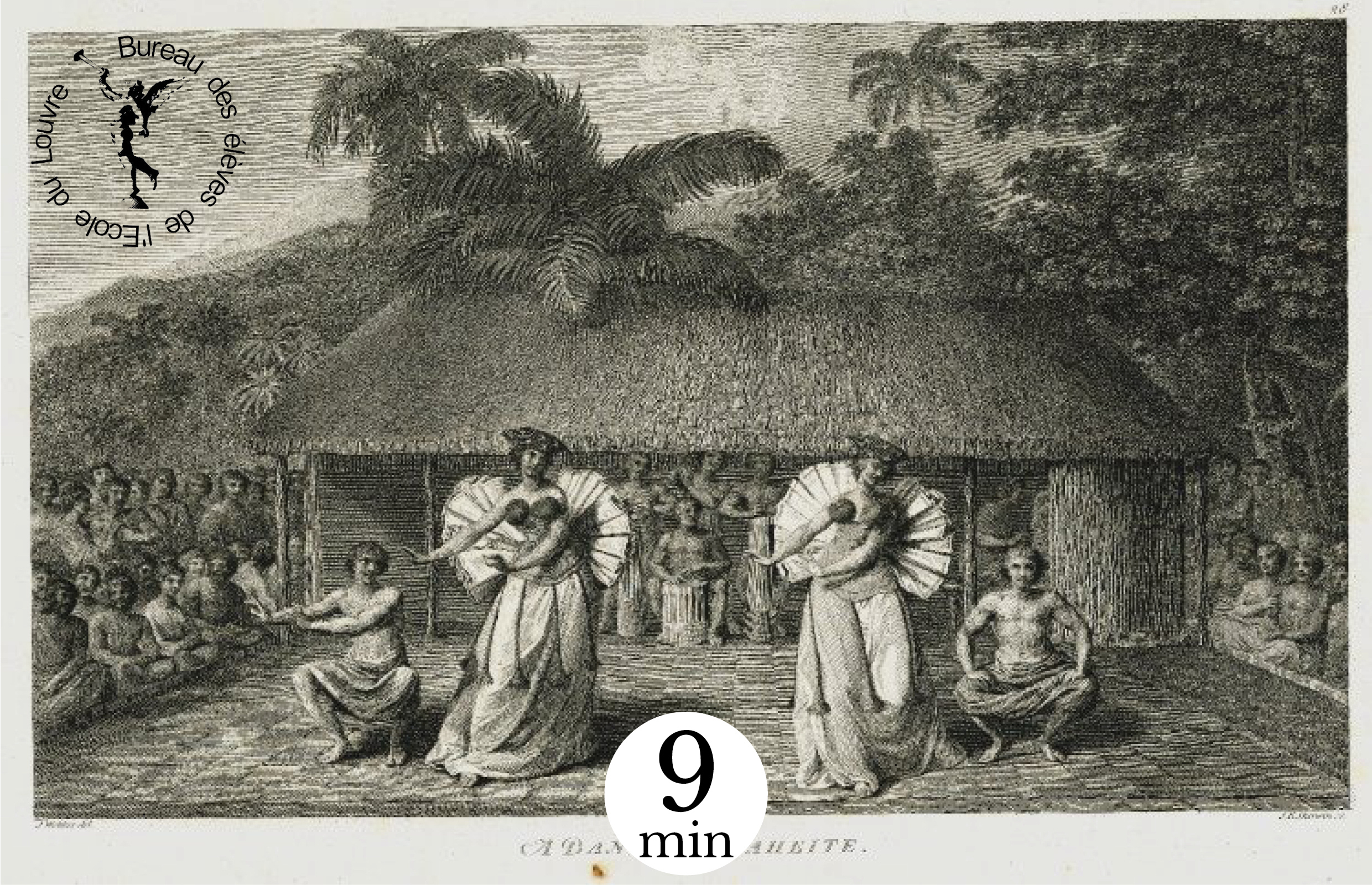

Les Lumières à Tahiti ou l’histoire d’un tragique malentendu

Cet article est l’adaptation de notre conférence De la Vahiné à Vaiana : mythologies européennes de l’Océanie, des Lumières de la philosophie à celles des projecteurs, qui s’est tenue à l’École du Louvre le 27 mars 2019, dans le cadre de notre partenariat avec le Bureau Des Élèves de l’École du Louvre pour le gala « Mythes et Légendes ».

Plages de sable blanc, eaux turquoises et vahinés : voilà les quelques images qui viennent à l’esprit de nombreux d’entre nous lorsque l’Océanie est évoquée. Si les paysages paradisiaques existent bel et bien, qu’en est-il de ces fameuses vahinés ? Éternellement accompagnée de son ukulélé, enchaînant les pas d’une danse lascive… la femme polynésienne telle que vue dans l’imaginaire populaire semble donner un avant-goût du paradis. Voir plus

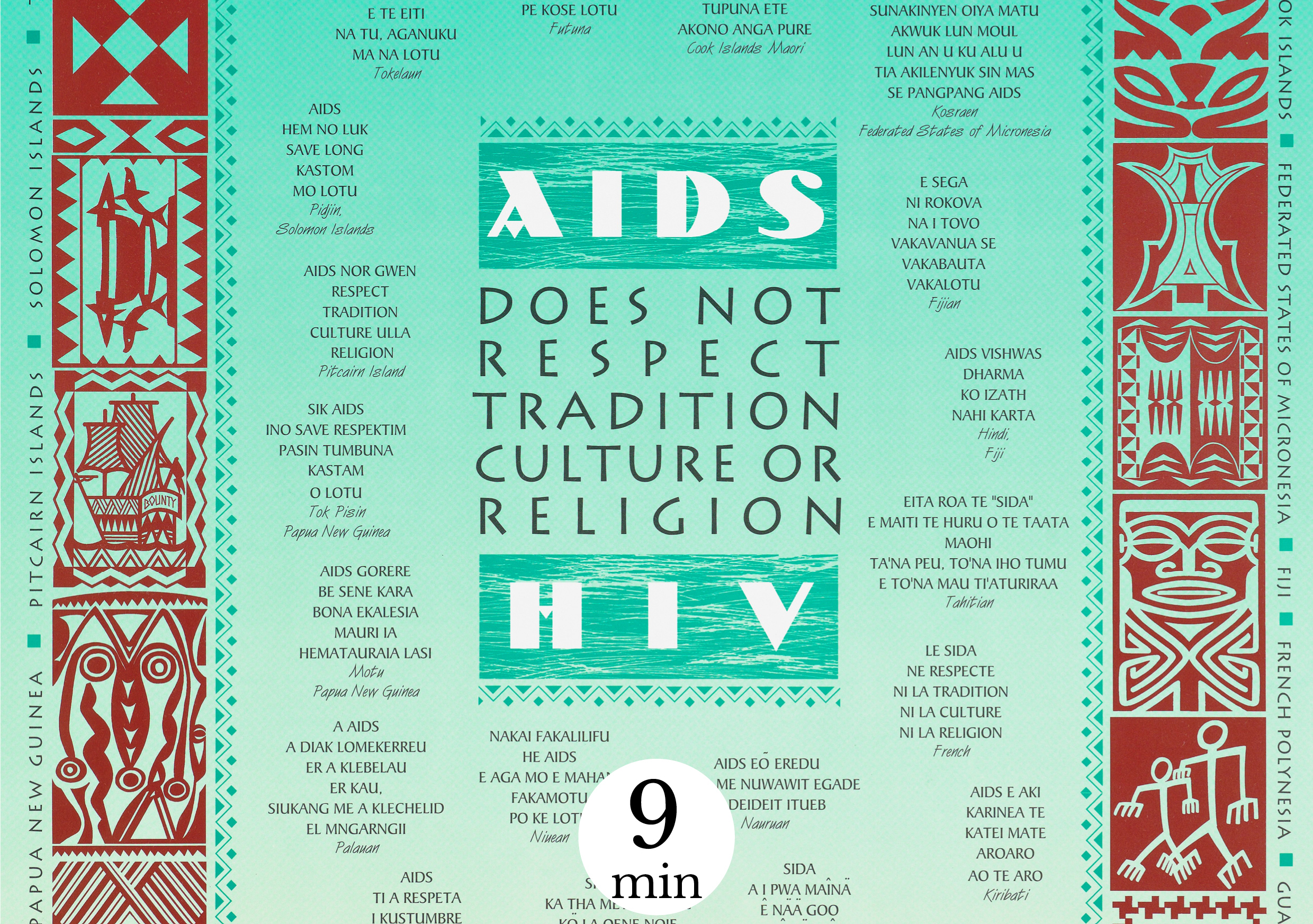

À propos du VIH/SIDA, Regard sur la Mélanésie

L’arrivée dans le Pacifique d’explorateurs, de missionnaires, de colons, de marins, de marchands, de touristes, de chercheurs, de la mondialisation, etc. a naturellement conduit à des modifications dans la vie, les comportements et les pratiques des habitants de l’Océanie. Ces changements ont touché jusqu’aux domaines qui nous semblent les plus intimes, comme celui de la sexualité ; prenons un exemple. Les massues subi étaient utilisées, entre autres, sur l’île de Malaita dans l’archipel des Salomon, en Mélanésie. Selon Pierre Maranda1, « subi » signifie « angle », « coude », mais aussi « clitoris ». Voir plus

Tous les sarcophages n’abritent pas des pharaons

Les bombes nucléaires américaines tombèrent sur les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki le 6 et le 9 août 1945. Elles sonnèrent le glas de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), mais ouvrirent la voie à la Guerre froide (1947-1991) dont les deux protagonistes majeurs furent les États-Unis (E.-U.) et l’URSS. Entre 1945 et 1961, ces deux camps menèrent de nombreuses expérimentations dans le but de détenir en premier la bombe atomique la plus puissante. C’est dans ce contexte que les États-Unis engagèrent, de 1946 à 1958, une soixantaine d’essais nucléaires sur plusieurs atolls des Îles Marshall, archipel micronésien sous le joug américain suite à la victoire des Alliés et ce jusqu’à son indépendance en 1986 1.

CASOAR vous propose aujourd’hui de revenir sur l’une des ruines de ces expériences, le dôme de Runit, situé sur l’atoll d’Enewetak (chaîne de Rālik, République des Îles Marshall, RIM). Voir plus

Le malangan : entre agent et patient

En 1998, Art and Agency, la théorie sur laquelle Alfred Gell avait travaillé toute sa vie, est publiée un an après la mort de son auteur. Cette théorie allait devenir une des plus marquantes dans le champ de l’anthropologie et de la culture matérielle.

Le concept développé par Gell consistait à « [classifier] toutes les entités du monde entre celles qui « comptent » comme agents et celles qui ne comptent pas ».1 Qu’entendait-il par le terme « agent » ? Voir plus